La croce e il mistero della salvezza

"Muoio, dice il Signore, per vivificare tutti per mezzo mio".

Queste parole, che un Padre della Chiesa, san Cirillo d'Alessandria, s'immaginava sulla bocca di Cristo, suggeriscono il passaggio che il presente capitolo vuole compiere: da immagini di Cristo nel ruolo di predicatore e guaritore, a quelle - ben più frequenti e potenti, più semplici e chiare - che comunicano il contenuto centrale dell'insegnamento da lui offerto, il carattere profondo della guarigione da lui operata.

É il passaggio dalla morte di Lazzaro alla morte di Gesù stesso, dalla risurrezione dell'amico alla propria, condivisa col genere umano in segno d'amicizia universale.

"Con la mia carne ho redento la carne di tutti", prosegue Cristo nel testo di san Cirillo, spiegando che "la morte infatti morrà nella mia morte e la natura umana, che era caduta, risorgerà insieme con me.

Per questo infatti sono divenuto simile a voi, uomo cioè della stirpe di Abramo, per essere in tutto simile ai fratelli".

Non si trattava di un atto rituale, ma di vera morte preceduta da vera sofferenza, l'una e l'altra evocata nella frase del profeta Isaia, "uomo dei dolori" ( Is 53,3 ).

Isaia infatti parla a lungo di un misterioso servo di Dio, "disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire": uno che "si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori"; uno "trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità", ma per le cui "piaghe noi siamo stati guariti".

Questo servo è descritto come il pastore di un gregge sperduto, un uomo che "maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca" ( Is 53,3-7 ) - un pastore quindi che accettò di farsi pecora e specificamente pecora d'espiazione, animale sacrificale, agnello che toglie i peccati.

Proprio queste citazioni, proprio questi concetti verranno associati a Cristo negli scritti neotestamentari come poi nella liturgia, e tale associazione costituisce infatti il nucleo centrale del messaggio cristiano: la 'buona novella' di un Messia sofferente che "si è addossato i nostri dolori" così che "per le sue piaghe noi siamo stati guariti".

I relativi testi scritturistici, solennemente proclamati ogni anno nella settimana che precede la Pasqua cristiana, e i riti altrettanto solenni che accompagnano tale proclamazione, a loro volta hanno generato una quantità d'immagini pittoriche e scultoree come nessun altro dei temi che riguardano Cristo; in confronto i segni, prodigi e miracoli del ministero pubblico sono soggetti poco rappresentati, mentre il sacrificio della propria vita compiuto da Cristo nella passione e reso realmente presente nell'Eucaristia non solo domina in senso numerico ma – come abbiamo visto nei capitoli precedenti – tende a colorare ogni altro soggetto d'arte cristiana, perfino la nascita ed infanzia del Salvatore.

Sembra che ogni paragrafo, quasi ogni parola del dettagliato racconto della sua passione abbia stimolato l'inventiva degli artisti, così che la stessa gamma di soggetti specifici risulta più articolata che in altre categorie d'iconografia cristiana.

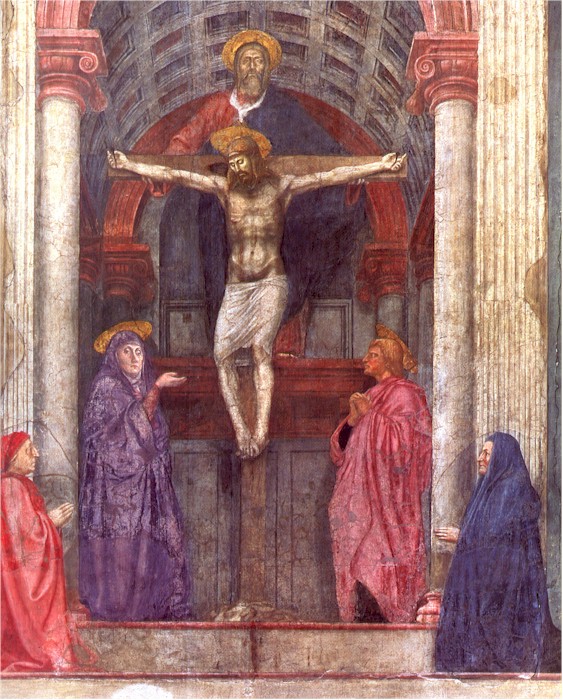

Il soggetto principale della Passio Christi è la crocifissione, che sovente l'arte cristiana pone al centro del'intero mistero della salvezza, come nel caso celebre dell'affresco eseguito da Masaccio tra il 1425-27 per la chiesa dei Domenicani a Firenze, Santa Maria Novella.

L'opera presenta la Trinità nella 'economia' della salvezza: fa vedere, cioè, la vita del Dio uno e trino al punto di intersezione con la vita umana.

Questo 'punto di intersezione' è lo stesso Cristo in croce, sostenuto ed innalzato dal Padre ( nella parte superiore della composizione ), il quale gli dà lo Spirito ( la bianca colomba tra la barba del Padre e l'aureola del Figlio ).

Dall'eternità di Dio, si scende – in Cristo - nella storia, e, attraverso Cristo, nella vita di uomini e donne: Maria, la madre di Gesù, Giovanni il discepolo diletto, e poi i due donatori inginocchiati a destra e sinistra.

Giovanni si torce le mani e guarda angosciato l'Amico in croce; Maria invece guarda lo spettatore, indicando Cristo - come se volesse invitare il credente a ragionare sul significato di ciò che vede.

I donatori – certo Domenico de'Lenzi e la moglie – sono invece assorti nella preghiera, e sotto l'altare vediamo infine uno scheletro con le parole: "Io fui già quel che voi siete, e quel ch'io son, voi anco sarete".

Pur servendosi di uno schema tradizionale nel Tre- e Quattrocento, Masaccio introduce tre rivoluzionarie innovazioni: l'architettura classicheggiante, la prospettiva, e l'uguaglianza di scala di tutte le figure.

A differenza di immagini medievali che normalmente distinguevano la scala dei personaggi sacri da quella dei contemporanei, la Trinità del Masaccio ha la medesima scala nei committenti come nel Cristo e Dio Padre, come in Giovanni e in Maria.

La scala uniforme di tutte le figure sottolinea e corrobora il realismo quasi fiammingo dei ritratti di Domenico de'Lenzi e la moglie, e – anche se i due personaggi contemporanei rimangono all'esterno della nicchia e assorti in preghiera - elimina ogni senso di separazione gerarchica tra Dio e l'uomo, tra il mondo contemporaneo e l'eternità.

Questa novità iconografica è infatti consona con un filone di teologia medievale che concepisce la Santissima Trinità in termini di famiglia.

La scala privilegiata dell'uomo e della donna nell'affresco introduce visivamente ed intellettualmente in quel mondo di rapporti intimi che la riflessione teologica scorge nella vita delle tre Persone che sono Dio, e che nel nuovo Testamento vengono identificate con nomi propri alla vita familiare: Padre, Figlio, Amore.

'Di famiglia' sono anche le altre persone nella nicchia: Maria la madre di Gesù e misticamente la sua 'sposa'; e Giovanni, il cui rapporto con Gesù venne ridefinito quando, dalla croce, Cristo affidò il discepolo a Maria, così instaurando un nuovo rapporto di parentela spirituale: "Vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che Egli amava, disse alla madre: 'Donna ecco il tuo figlio'.

Poi disse al discepolo: 'Ecco la tua madre!'.

E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa" ( Gv 19,26-27 ).

Nell'affresco di Masaccio ci sono, in effetti, due famiglie all'interno della nicchia: una eterna, l'altra storica.

C'è la 'famiglia' di tre Persone unite dall'eternità in amore ed armonia perfetta - la Trinità - e c'è la famiglia umana costituita da Gesù: Maria sua la madre secondo la natura, e Giovanni il 'fratello adottivo'.

Nello schema tradizionale adoperato dal Masaccio, si vede che ciò che queste due famiglie hanno in comune è Gesù stesso: figlio di Dio e figlio di Maria, posto al centro dell'asse verticale definita dalla croce ( l'asse su cui Masaccio ha composto le figure della Trinità ), e ugualmente al centro dell'asse orizzontale definita dal cornicione della piattaforma su cui vediamo Dio Padre.

In termini puramente visivi, questo elemento architettonico, il cornicione sotto Dio Padre, lega Maria a Giovanni attraverso la croce.

Timothy Verdon