| Il silenzio e la vita interiore |

B184-A2

Uno dei mali, e non dei minori, di cui soffrono i nostri giorni è il rumore.

Nelle città soprattutto, in cui si addensa la maggior parte della popolazione, non si sa più dove trovare un'oasi di silenzio per riposare i nostri poveri nervi straziati senza posa.

Anzi neanche nei luoghi di villeggiatura, dove spesso c'è chiasso come in città.

Tutti se ne lamentano e si parla di una campagna contro i rumori, ma lo strepito delle macchine e motori d'ogni specie, il chiasso della radio, della gente, dei megafoni e degli altoparlanti nessuno lo ferma.

Anzi si sono tirate fuori certe motorette che si direbbero studiate apposta per assordarci con un rombo lacerante, affatto inutile al funzionamento, ma sulle quali i giovincelli sfoggiano una bravura che non sanno sfoggiare in altro campo.

Ne soffre l'organismo che ha bisogno di pace per il suo regolare funzionamento, e ne soffrono soprattutto i nervi, con alterazioni più o meno gravi, che si riflettono su tutta la vita.

I nevrastenici chi li conta più?

E ne soffre anche lo spirito, per la stretta unione dell'anima con il corpo, e perché lo spirito ha bisogno di silenzio per la sua azione.

Non si può fare un lavoro serio di riflessione e di studio in un ambiente chiassoso, a meno di possedere delle doti eccezionali di raccoglimento.

Racconta il Boccaccio nella sua « Vita di Dante » che il grande poeta trovandosi un giorno a Siena nella bottega di uno « speziale » ( alla cui corporazione era lui pure iscritto ) gli fu offerto un libro importante, che egli non aveva mai veduto, e subito, appoggiato al banco dello speziale, si mise ad esaminarlo, immergendosene totalmente.

Nel frattempo davanti alla bottega si volse una festa rumorosissima, che durò alcune ore, ma il poeta non solo non ne fu distratto, ma non sentì nulla, talché egli si meravigliava che fosse avvenuta la festa, e gli altri si meravigliavano che non avesse sentito nulla.

Ma questo è assolutamente eccezionale, richiede una straordinaria capacità di concentrazione e una saldezza di nervi, che la civiltà tecnologica sta via via corrodendo.

Gli impulsi che i sensi ricevono dall'esterno suscitano le immagini corrispondenti, che turbano la fantasia e distolgono la mente da qualunque lavoro serio.

Tutti i sensi funzionano così e perciò non è solo attraverso l'udito che entra nello spirito la dissipazione, ma anche attraverso la vista, con quella folla di immagini che ci invade dappertutto.

Vi è un silenzio esterno e vi è un silenzio interiore e a nulla servirebbe la quiete esterna se le forze interiori che agitano lo spirito seguitassero a strepitare.

« Il silenzio esterno non basta.

A che giova imporre alla lingua di tacere se le voci interne fanno chiasso?

È necessario stabilirsi nel silenzio interiore, cioè bandire i pensieri inutili, i sogni e tutto quel vano lavorio d'immaginazione, che spesso turba più profondamente che le lunghe conversazioni.

Dar la libertà alfa propria immaginazione, trastullarsi nelle rimembranze del passato, cercar la soddisfazione di un desiderio naturale, far castelli in aria, abbandonarsi alle preoccupazioni e alle inquietudini per l'avvenire: tutto questo getta un velo fra Dio e l'anima e frappone ostacolo all'unione perfetta ». ( Fr. Teodoreto )

Occorre perciò il raccoglimento, mediante il quale lo spirito umano chiama a raccolta tutte le facoltà ed i sensi e le tiene in suo dominio per volgerle ad un fine comune.

Esso, vietando ai sensi di dissiparsi, si manifesta anche esteriormente, edificando il prossimo.

Quando Mons. Garneri, vescovo di Susa, era parroco del Duomo di Torino vedeva sovente il Fr. Teodoreto passare per via XX Settembre e rimaneva colpito dal suo contegno, tanto che questo ricordo del Servo di Dio gli rimase particolarmente impresso.

Eppure quel tratto di via XX Settembre era un continuo via-vai di preti e di suore.

Senza raccoglimento non è possibile alcun lavoro serio perché senza di esso non è possibile una profonda concentrazione, ne che l'uomo possa rientrare in sé e mettere a fuoco l'occhio della mente per una giusta estimazione dei valori e far salire dall'intimo, quasi come un parto, le più grandi intuizioni e risoluzioni.

Se questo è vero per ogni genere di opere intellettuali e spirituali a ben più forte ragione lo è per quel sommo capolavoro dell'uomo che è la propria santificazione, nella quale la persona umana esprime tutta se stessa e raggiunge il proprio vertice, e per cui nessun prezzo è troppo caro.

Il raccoglimento deve produrre il silenzio inferiore, facendo tacere tutte le passioni, cacciando tutte le distrazioni e ponendo lo spirito in ascolto della voce di Dio.

Non è il vuoto che si cerca, ma il Signore.

« Ecco che fuggii lontano e rimasi in solitudine » dice la S. Scrittura.

E altrove: « Condurrò l'anima nella solitudine e parlerò al suo cuore ».

Da questo colloquio con il Signore: « scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella solitudine » e cioè la vita inferiore si svilupperà rigogliosa, l'uomo acquisterà la conoscenza di sé, che lo inclinerà all'umiltà e alla penitenza e si renderà idoneo alla missione che Dio gli vorrà affidare.

Il silenzio è un elemento importantissimo nella vita di perfezione e tutti i Fondatori di famiglie religiose l'hanno caldamente raccomandato.

In alcuni ordini è stabilito addirittura il silenzio perpetuo.

Quanti difetti e quante mancanze si eviterebbero col silenzio, quanti malintesi e quanti urti con il prossimo, quante vanità, quante maldicenze, quante menzogne, giacché è molto difficile non trascorrere nelle parole, come ci avverte l'Imitazione di Cristo.

È meglio dunque mordersi la lingua prima che dopo.

L'ideale sarebbe parlare solamente quando è necessario o comunque quando si stima utile, e sempre sotto il controllo della prudenza.

« Ogni uomo sia pronto ad ascoltare e lento a parlare » esorta S. Giacomo.

E aggiunge: « Se uno crede di essere pio, ma non pone un freno alla sua lingua, inganna il suo cuore e la sua religione è vuota ».

Ma è possibile questo controllo nella nostra condizione di secolari tra mille incontri e in mezzo a un mondo turbinoso?

Certo è più difficile, ma più che mai necessario.

Certo è difficile, ma Dio non ce lo chiederebbe se fosse impossibile.

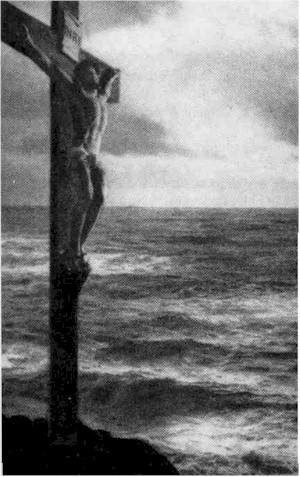

Anche Gesù è vissuto da secolare, in un mondo meno congestionato del nostro, è vero, ma in mezzo a una società ostile e piena di insidie, tra la quale egli doveva insegnare una dottrina tutta nuova e assai difficile alla mentalità corrente.

Ma nessuno riuscì mai a prenderlo in parola.

Egli amava la solitudine e pur compiendo fedelmente la sua missione si ritirava spesso in luoghi deserti e passava molte notti in orazione.

Questi ineffabili trattenimenti col Padre dovevano essergli di immenso conforto.

A suo esempio tutti i santi hanno amato la solitudine, a cominciare dagli anacoreti e non esclusi i santi di vita più attiva, perché essa favorisce la contemplazione, senza di cui la vita spirituale inaridisce e l'apostolato diventa un vano agitarsi.

Fra Leopoldo dopo le sue estenuanti giornate di lavoro dedicava lunghe ore alla preghiera nel silenzio della notte, e ciò non solo negli ultimi anni quando era frate, ma anche quando viveva nel mondo.

Il pericolo dell'attivismo che ha sempre insidiato la vita della Chiesa è particolarmente grave ai nostri giorni e richiede una energica reazione.

Oggi si rimette tutto in discussione, ma il più delle volte si tratta di contestazioni sollevate da passioni disordinate.

Se si affrontassero invece i problemi con un ripensamento a fondo allora emergerebbero i valori veri nella loro giusta gerarchia.

Allora i valori spirituali sarebbero in primo piano e la contemplazione tornerebbe ad essere in onore.

E saremmo salvi.

C. T.