| La riparazione religiosa |

B194-A1

L'Anno Santo è un appello universale ed insistente a tutti gli uomini affinché provvedano a riconciliarsi con Dio, da cui si sono allontanati sia individualmente che socialmente.

Il mondo si è secolarizzato, cioè vuol prescindere da Dio, come se Egli non ne fosse il creatore e legislatore; respinge la salvezza operata da Gesù con il suo sacrificio, quasi non ne avesse bisogno; rifiuta l'insegnamento della rivelazione divina e va dietro a ideologie perverse che hanno disorientato e inquinato tutto.

Anzi si è ribellato a Dio e perseguita i suoi seguaci: mai nella storia del mondo l'ateismo fu tanto largamente e fortemente organizzato e mai la persecuzione religiosa ha assunto un'ampiezza, una ferocia, una diabolica raffinatezza come ai nostri tempi.

Ma l'odio contro Dio, avverte Pio XII nella sua enciclica " Haurietis acquas ", « è il delitto più nefando di cui si possa macchiare l'uomo … è nell'odio contro Dio che si ha la massima avversione dell'uomo dal Sommo Bene e che egli viene spinto ad allontanare da sé e dai suoi simili tutto ciò che viene da Dio, con Dio unisce, e al godimento di Dio conduce: la verità, la virtù, la pace, la giustizia ».

Ed è proprio in questo mondo perverso che Paolo VI, vicario di Gesù Cristo e pastore universale, chiama tutti gli uomini a ravvedersi, a fare penitenza finché è tempo: l'Anno Santo è "il tempo accettevole, il giorno della salvezza" ed è un gran richiamo alla riparazione.

* * *

L'aspetto più grave del peccato non è il male che esso reca all'uomo, ma l'offesa che fa a Dio.

Il catechismo di Pio X infatti definisce il peccato « un'offesa fatta a Dio disubbidendo alla sua legge », senza neanche soffermarsi sulle conseguenze che ne derivano all'uomo.

E poiché la gravita di un'offesa dipende dalla dignità di chi viene offeso ne consegue che la malizia del peccato ha in sé qualcosa di infinito.

Gli è che i danni recati all'uomo dal peccato sono così gravi e numerosi che l'uomo, sopraffatto dalla sua miseria, non ha quasi più forze per considerare il "torto a Dio" ed è già assai contento quando riesce a curare il male proprio.

Ed ecco che la vita spirituale viene presentata per lo più come uno sforzo di riabilitazione e di rieducazione dell'uomo, di fuga dal male e di ascesi verso la perfezione dell'uomo, tenendo piuttosto in secondo piano il debito di riparazione dovuto a Dio.

È vero che tutto il lavorio, più o meno penoso, che si compie per contrastare la tendenza al male e vivere cristianamente è già una penitenza e che l'idea di riparazione vi è per lo meno implicita.

Ed è pur vero che tutta l'attività apostolica costituisce una magnifica riparazione di fatto.

Fosse vero, che tutti vi si dedicassero!

Ma l'accento è messo per lo più sull'uomo.

Ne si dica che le sono sottigliezze.

Chi pensasse così dimostrerebbe di non possedere un buon criterio di misura nelle cose divine.

È certo che la sintesi di tutto il Vangelo è l'amore.

Ma se è vero che in qualche modo tutti sanno amare è anche vero che nell'amore vi sono gradazioni e sfumature infinite e, per limitarci solamente all'amor di Dio, la strada della perfezione non è che un crescendo di amore che, partendo dalla rinuncia alle mancanze più gravi avanza purificandosi sempre più, spogliandosi sempre meglio dell'egoismo fino a raggiungere le regioni dell'amor puro, anche se non potrà mai toccarne la vetta.

Ma che cos'è l'amor puro se non l'amore di Dio per se stesso, dimenticando il proprio io?

Chi ama così sente allora un vivo dolore per le offese che Dio riceve dagli uomini e prova il bisogno di compensarlo in qualche modo: ecco che la riparazione è il frutto naturale dell'amore a Dio.

Possiamo anche aggiungere che chi invece non sente l'impulso a presentare qualche compenso al Signore per i peccati di cui è testimone dimostra un amore molto imperfetto.

Di questo si lamenta il Signore: « L'obbrobrio ha infranto il mio cuore.

Mi aspettavo compassione, ma non ce ne fu; qualche consolatorE e non l'ho trovato ». ( Sal 69,21 ).

Faremmo tutti bene ad applicarci questo termometro per misurare la temperatura della nostra carità, anche se essa può pure esser misurata con altri mezzi.

Sicuramente la prima riparazione che ciascuno dovrà presentare a Dio riguarderà le proprie colpe personali e anzi, il dolore più bruciante sarà proprio quello che scaturisce dalla constatazione dei propri peccati; le penitenze più severe saranno fatte per castigare se stesso, correggere se stesso, educare se stesso alla virtù.

Una vita cristiana che prescinda dalla penitenza non è seria; ma la riparazione ne sarà l'aspetto più nobile e puro.

La salvezza di ciascuno si attua poi nella solidarietà con gli altri e perciò ognuno dovrà riparare anche per le colpe di tutti gli altri.

Lo sguardo della riparazione non si posa tanto sull'offensore, quanto piuttosto sull'offeso, che è Dio e ciò che più brucia è il pensiero che Dio è amore, è lo spettacolo di Gesù, crocifisso per amore di tutti gli uomini, e così mal ricambiato.

Si dice che il male c'è sempre stato sulla terra e che tutte le epoche hanno avuto i loro guai, ma quelli a cui assistiamo oggi sono tali da fare spavento e ci lasciano sbigottiti.

Eppure quello, il male esterno e temporale, è solo conseguenza del vero male, cioè del peccato.

È a questo che bisogna porre rimedio prima di tutto, e perciò la riparazione è una grande necessità, non solo individuale, ma di tutta la Chiesa, un'esigenza fondamentale e imprescindibile come quella della penitenza, dato che tutti gli uomini sono peccatori.

A questo punto si impone una constatazione impressionante: l'uomo ha urgente bisogno di riparare il male fatto, ma non ne è capace.

Chi potrà pagare un debito infinito?

« Nessuna potenza creata - dice il papa Pio XI nella sua enciclica sulla riparazione - era bastevole alla espiazione delle colpe umane, ma il Figlio di Dio discese dal cielo ed assunse la natura umana, diventando vittima di espiazione.

Egli fu ferito per le nostre iniquità … portò Egli stesso i nostri peccati sopra il legno … affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia ».

Ecco la salvezza, la redenzione copiosa.

Tuttavia anche l'uomo deve concorrere a questa redenzione.

Quantunque il Salvatore abbia offerto una redenzione copiosa, noi dobbiamo « compiere nel nostro corpo quello che manca alla passione di Cristo » ( Col 1,24 ) e cioè unirci a Lui per attingere la vita, aggiungendo alle sue le nostre riparazioni, come dice il profeta: « Guarderanno a Colui che hanno trafitto e piangeranno su di Lui come si piange un figlio unico; si farà per Lui amaro cordoglio quale si fa per un primogenito » ( Zc 12,10 ).

Dice il papa Pio XI nell'enciclica " Miserentissimus" sopra citata: « Sebbene la copiosa redenzione di Cristo, con sovrabbondanza ci condoni tutti i peccati; tuttavia per quella mirabile disposizione della divina sapienza, onde nel nostro corpo si ha da compiere quello che manca ai patimenti di Cristo a prò del corpo di Lui che è la Chiesa, noi possiamo, anzi dobbiamo aggiungere alle lodi e alle soddisfazioni che Cristo a nome dei peccatori tributò a Dio, le nostre proprie lodi e soddisfazioni …

La passione espiatrìce di Gesù Cristo si rinnova, e in certo qual modo si continua nel suo corpo mistico, la Chiesa.

Infatti, dice S. Agostino, Cristo patì tutto ciò che doveva patire; né al numero dei patimenti nulla più manca.

Dunque i patimenti sono compiuti, ma nel capo; rimanevano tuttora le sofferenze di Cristo da compiersi nel corpo.

Ciò che Gesù stesso dichiarò, quando a Saulo, spirante ancora minacce e stragi contro i discepoli, disse: Io sono Gesù che tu perseguiti; chiaramente significando che le persecuzioni mosse alla Chiesa vanno a colpire gravemente lo stesso Capo Divino ».

S. Agostino sottolinea fortemente la necessità del concorso della libertà umana all'opera di Dio: « Colui che ha fatto te senza di te, non ti giustifica senza di te … fecit nescientem justificat volentem …

La casa di Dio si fonda sulla fede, si erige nella speranza, si perfeziona nella carità ».

L'idea della riparazione è strettamente unita al culto di Gesù Crocifisso considerato come vittima di amore per i peccati degli uomini e del suo Cuore adorabile, considerato come il centro e la sorgente del suo amore, così poco ricambiato dagli uomini.

Non è forse la riparazione essenzialmente un atto di amore, il più tenero e disinteressato?

È appunto in questa prospettiva che Pio XI nella sua enciclica " Miserentissimus" illustra il dovere della riparazione, complemento della consacrazione e dovere di giustizia e di amore.

« Se nella consacrazione primeggia l'intento di ricambiare l'amore del Creatore con l'amore della creatura, ne segue naturalmente un altro, che dello stesso Amore increato, quanto sia o per dimenticanza trascurato o per offesa amareggiato, si debbano risarcire gli oltraggi in qualsiasi modo recatigli, il qual dovere chiamiamo comunemente con il nome di riparazione.

Che se all'uno e all'altro dovere siamo obbligati per le stesse ragioni, al debito particolarmente della riparazione siamo stretti da un più potente motivo di giustizia e di amore: di giustizia per espiare l'offesa recata a Dio con le nostre colpe e ristabilire, con la penitenza, l'ordine violato; di amore, per patire insieme con Cristo paziente e saturato di obbrobrì e recargli, secondo la nostra pochezza, qualche conforto …

Alla consacrazione, con la quale ci offriamo a Dio e diventiamo sacri a Lui, per quella santità e stabilità che è propria della consacrazione, … si deve aggiungere la espiazione, con cui estinguere al tutto le colpe, non forse la santità della somma giustizia rigetti la nostra proterva indegnità e non che gradire il nostro dono, lo rifiuti piuttosto come sgradito ».

Mai come oggi furono opportune queste considerazioni, mentre le persone pie dimostrano tanta superficialità e il mondo è come scatenato in ogni forma di immoralità e di delitti.

* * *

La pratica della riparazione è sempre stata presente nella Chiesa, ma si è andata evolvendo e sviluppando nel tempo, man mano che si approfondiva la conoscenza di Gesù Crocifisso.

Essa ha ricevuto grande impulso e diffusione .in questi ultimi tre secoli, e cioè dopo le apparizioni di Paray-le-Monial, accogliendo le quali il Sommo pontefice Leone XIII, all'inizio di questo secolo consacrò tutto il genere umano al S. Cuore di Gesù e Pio XI nel 1925 istituì la festa di Cristo Re, quale solenne riconoscimento dei diritti del Signore, contro il diffondersi del laicismo.

La teologia ne esplicitò ed approfondì l'idea, mentre si diffondeva nel popolo cristiano la pratica dei primi venerdì del mese, la consacrazione al S. Cuore di Gesù, l'ora santa e varie pratiche riparatrici.

La riparazione è come il frutto della intimità con il Signore di anime privilegiate, con le quali Gesù si è lamentato della indifferenza e della ingratitudine degli uomini verso di Lui, ed ha chiesto loro un compenso di amore, una partecipazione alle Sue sofferenze, un atteggiamento e delle pratiche specifiche riparatrici, come la comunione al primo venerdì del mese, l'ora santa e la consacrazione al Suo Cuore.

Nel diario di Fra Leopoldo Musso ne troviamo dei frequenti accenni.

In data 28 Novembre 1908 la Madonna gli dice: « Figlio, se tu sapessi quanto sono strapazzata e derisa dagli uomini …

Fai tu riparazione, figlio mio, con lo scritto e con la preghiera ».

Il 20 Febbraio 1909 è Gesù che lo esorta: « Prega, fa riparazione per i tanti peccati che si fanno in questi giorni »

Il 17 Aprile 1909: « vedo che il tuo amore verso di me, tuo Gesù, non ha misura, ed è questo che ci vuole, cioè una persona umana che mi porti tanto amore per coprire, per soffocare gli insulti e tutte le miserie del mondo ».

Queste poche citazioni rivelano tutto un filone e un tono negli scritti di Fra Leopoldo, e spiegano la presenza della pratica riparatrice nelle Costituzioni dell'Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata, dove è riservato l'intero capitolo IX alla Riparazione Religiosa: « i catechisti, per amore di Gesù Crocifisso, devono coltivare in se stessi e nel prossimo lo spirito di riparazione ».

Anzi, la riparazione costituisce uno degli scopi fondamentali per cui il Servo di Dio Fr. Teodoreto fondò l'Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata.

Fin dai primi regolamenti appare che scopo dell'Unione è quello di eccitare nei cristiani, e specialmente nella gioventù « spirito di cristiana pietà, spirito di riparazione, spirito di zelo ».

La riparazione religiosa è dunque uno degli scopi fondamentali dell'Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata e un preciso dovere per tutti i suoi membri, siano catechisti, che Zelatori o Ascritti.

Il termine usato dal Fr. Teodoreto per indicare questo dovere, cioè « spirito di riparazione », è forte e vuol significare non solo una pratica, ma una disposizione permanente, un orientamento dello spirito, un atteggiamento consueto, una sensibilità particolare; per cui non ci si accontenta di fare riparazione, ma si cerca anche di diffonderne la pratica.

Ricordati i motivi essenziali che inducono alla riparazione e che il Servo di Dio esorta i catechisti a meditare spesso, egli indica il modo concreto di praticarla, che comprende non soltanto la Messa, la comunione, la devozione a Gesù Crocifisso e le varie pratiche di pietà, ma anche "le pene, i dolori e le avversità della vita" sofferte in unione a Gesù Crocifisso, e anche le opere di zelo, in modo che tutta la vita diventi riparazione.

In una Regola comune è chiaro che non si possono stabilire degli atti eccezionali od eroici, come sarebbe l'offerta della propria vita, come l'hanno fatta parecchi santi, ma la porta è aperta e le premesse ci sono per chi avrà da Dio delle ispirazioni e delle richieste speciali, con il consenso del proprio direttore spirituale.

La pratica della riparazione, secondo un noto autore, può assumere una triplice forma:1 )

1) affettiva, che comprende tutte le pratiche di pietà ( orazione, sacramenti, S. Messa );

2) effettiva, che sì estende a tutte le azioni della vita quotidiana

3) afflittiva, cui appartengono le mortificazioni, le tribolazioni e tutte le croci che l'uomo può incontrare in questo mondo.

E fra queste anche le aridità nella preghiera, che nulla tolgono al suo fervore, e le prove inferiori con cui Dio purifica le anime, le quali possono essere particolarmente dolorose.

Tutto ciò nello spirito della quarta beatitudine ( la fame di giustizia, ossia desiderio sincero di santità ) e in unione a Gesù nel suo stato di vittima.

L'idea riparatrice ha fondamenti teologici e biblici solidissimi.

Tuttavia la sua pratica ricevette un forte impulso dalle rivelazioni private, come abbiamo accennato sopra.

Non sarà quindi superfluo citare il pensiero dei teologi sul valore delle rivelazioni private:2 ): « una rivelazione privata, in quanto messaggio destinato alla Chiesa, non significa tanto un indicativo che comunica qualcosa di nuovo, quanto un imperativo che, in conformità con una determinata situazione storica della Chiesa, sceglie delle norme possibili di condotta, basate sulla Rivelazione comune e pubblica, una norma di condotta da realizzarsi con urgente rispondenza al momento storico particolare.

La novità di queste rivelazioni private non sta tanto nei loro singoli elementi materiali presi in sé, quanto nell'imperativa collocazione e spostamento di accento nell'ambito di ciò che è cristianamente possibile.

Un tale imperativo è possibile perché mentre nella conoscenza della fede molte cose possono essere allo stesso tempo vere e buone, nell'azione secondo la fede, invece, non tutto ciò che è vero e buono può essere realizzato contemporaneamente nella stessa misura e nella medesima intensità.

Di conseguenza, la rivelazione privata, in quanto è messaggio inviato alla Chiesa, può essere intesa come celeste segno imperativo della situazione attuale della Chiesa; esso risponde alla domanda: Che cosa bisogna fare urgentemente, secondo i principi generali della fede in questo preciso momento? ».

Con questo, la rivelazione privata costituisce nell'ambito della Chiesa ciò che nella vita dei singoli è il primo e il secondo « momento della scelta », di cui parla S. Ignazio negli Esercizi, e nei quali la decisione va presa non basandosi soltanto su riflessioni puramente teoriche, ma attraverso una specie di ispirazione della grazia, perché la generalità accessibile e connessa alla riflessione teoretica può sì quadrare nelle esigenze dell'individuo singolo, che sta per decidere, ma non può avere forza determinante univoca.

Il papa Pio XII nella sua enciclica " Haurietis acquas " sul culto al S. Cuore di Gesù ( al quale è strettamente unita l'idea e la pratica riparatrice ) afferma che « tale culto non può dirsi originato da rivelazioni private, né si deve pensare che esso sia apparso quasi all'improvviso nella vita della Chiesa; ma esso è scaturito spontaneamente dalla viva fede e dalla fervida pietà che anime elette nutrivano verso la persona del Redentore e verso quelle sue gloriose ferite, che ne testimoniano nel modo più eloquente l'amore immenso dinanzi allo spirito contemplativo dei fedeli.

Pertanto, le rivelazioni, di cui fu favorita S. Margherita Maria, non aggiunsero alcuna nuova verità alla dottrina cattolica.

Ma la loro importanza consiste in ciò che il Signore, mostrando il suo Cuore Sacratissimo, in modo straordinario e singolare si degnò di attrarre le menti degli uomini alla contemplazione e alla venerazione dell'amore misericordiosissimo di Dio per il genere umano …

È nei testi della S. Scrittura, della Tradizione e dalla Sacra Liturgia, che i fedeli devono studiarsi principalmente di scoprire le sorgenti limpide e profonde del culto ».

Alle apparizioni del S. Cuore di Gesù si aggiunsero quelle assai più numerose di Maria SS.ma in varie parti del mondo, sempre con l'esortazione alla penitenza.

Dopo tanti e così straordinari interventi del Cielo, e dopo così autorevoli ed insistenti esortazioni da parte dei Sommi Pontefici si potrebbe pensare che sia assai diffusa nella Chiesa la pratica della riparazione, ma non pare che la realtà sia questa, forse perché in molti è scaduto il fervore della vita cristiana.

Se il fervore riprenderà, tornerà automaticamente in auge anche la riparazione e forse il risveglio di questa pratica sarà proprio il principio del rinnovamento della Chiesa.

C.T.

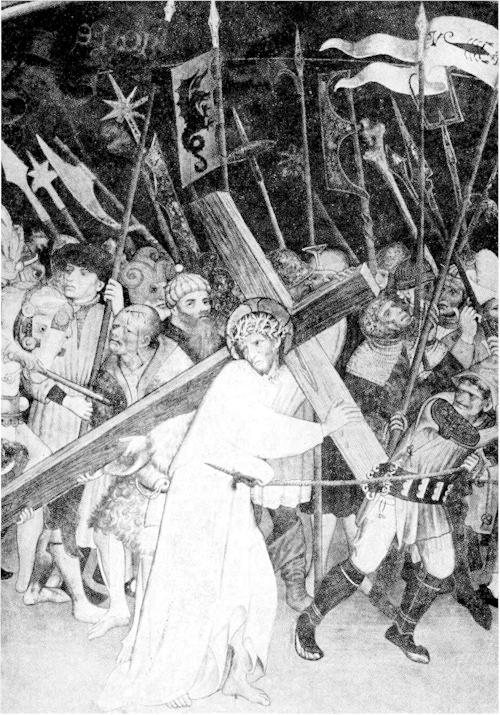

Jacquerio: Gesù porta la croce

1 v. Can. Chiesa: Riparazione - Lice, 1930.

2 ) K. Rahner: les révélations privées.